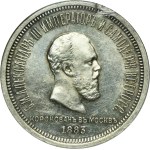

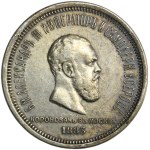

Médaille de couronnement de Stanisław August Poniatowski (1764), par l'excellent graveur Tomasz Pingo.

Frappée à l'occasion du couronnement de Stanisław August Poniatowski comme roi de Pologne en 1764. L'un des souvenirs les plus reconnaissables et les plus précieux du début du règne du dernier roi de la République, présentant le style classique de l'époque et le symbolisme du pouvoir royal.

La médaille est signée sous le col T. PINGO F.

Les détails sont impeccablement déplacés et parfaitement lisibles. Le fond présente un miroir de médaille clairement préservé.

Un souvenir de couronnement exceptionnel, recherché par les collectionneurs de médailles royales et d'histoire de la République.

Avers : Tête de roi à droite, sur le col la signature T PINGO F.

Inscription : STANISLAVS AVGVSTVS D G REX POLONIAE M D LITH

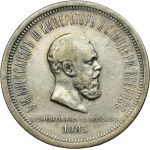

Revers : couronne royale sur fond de rayons, inscription en segment :

EL VN VOCE VII SEPT / CORON XXV NOV / MDCCLXIV

("Élu à l'unanimité le 7 septembre, couronné le 25 novembre 1764")

Dans la bordure : HANC IVSSIT FORTVNA MERERI ("La fortune l'a mérité").

Diamètre 34 mm, poids 17,80 g.

L'histoire du dernier interrègne et de l'élection, telle qu'elle s'étend à la partie la plus nombreuse de la nation polonaise, a tant d'associés et de témoins survivants que la décrire serait faire preuve d'une certaine méfiance à l'égard de la mémoire publique ; J'ai donc décidé de m'arrêter au couronnement avec lequel les médailles présentées ici sont plus étroitement liées et qui, ayant été défini par une seule ville, y était presque entièrement contenu.

Les deux premières médailles (n° 487, 487) sont celles qui ont été distribuées lors du couronnement pour commémorer une cérémonie aussi importante ; la première en or n'a été donnée qu'aux seigneurs précédents et aux personnes de rang supérieur, celle en argent a été donnée aux personnes de rang supérieur après ceux-ci, et je ne me souviens pas qu'elle ait été distribuée. La troisième médaille (n° 488), frappée à Toruń, a été distribuée à la communauté le troisième jour après le couronnement, lorsque le roi s'est rendu en procession à l'église Sainte-Croix des missions et en est reparti. Le trésorier du roi a généreusement distribué les pièces de monnaie dans toutes les directions. La cérémonie du couronnement s'est déroulée à Varsovie, comme l'avait prescrit l'assemblée électorale, notamment parce que le château de Cracovie, qui n'avait pas été rénové du tout et avait été en grande partie démoli, n'était pas en mesure d'accueillir le roi et de tenir l'assemblée qui suivait le couronnement. Ce rite sacré a été accompli dans l'église principale de Saint-Jean de Varsovie par Wladyslaw Lubienski, archevêque primat de Gniezno, en présence de nombreux autres évêques, dont l'archevêque de Lwow et l'évêque de Cracovie, qui accompagnaient le roi. Afin que cette magnifique cérémonie puisse être vue plus facilement et par un plus grand nombre de compatriotes et d'étrangers, de nombreux gradins ont été construits dans l'église. Les ornements royaux étaient portés par les voïvodes de Cracovie et de Sendomir et par le châtelain de Vilnius. Les épées et les couronnes étaient portées par les épéistes, les bannières, car les bannières des deux nations n'étaient pas présentes, les bannières de la Couronne et la première des bannières des comtés de la Vème République. x. lit. et celle-ci était un étendard lydien. Les châtelains, appelés pour l'instant châtelains mineurs, portaient les bâtons du dais sous lequel le roi marchait à pied. Le sermon du comte Krasicki, bien que très court, fut prononcé par le prélat de Lviv de l'époque, le coadjuteur de l'abbaye de Wąchocki, qui devint peu après coadjuteur de l'évêché de Warmie et, à la fin de sa vie, archevêque de Gniezno. Le lendemain du couronnement, le roi, en grande pompe et sous un dais porté par les plus hauts magistrats restés en fonction à Varsovie, se rendit à l'hôtel de ville, puis sur la place du marché où, précédé des seigneurs portant les ornements royaux, il s'assit sur un trône érigé dans la partie nord de la place du marché, reçut l'hommage des principales villes et prêta le serment d'allégeance. Lors d'autres couronnements antérieurs, la coutume a été conservée de distribuer de l'argent aux gens du peuple le jour même du couronnement, lorsque le roi revenait de l'église au château. À Varsovie, cette coutume a dû être modifiée, car le trajet de l'église au château était trop court, et plus encore en raison de l'espace restreint et du nombre de personnes, très difficile à parcourir, ce qui aurait rendu encore plus difficile et inaccessible pour les gens du peuple l'accès à l'argent distribué, non sans danger pour la santé et la vie de ceux qui étaient moins attentifs et plus séduits par l'appât du gain. Pour ces raisons, le rite a été reporté au troisième jour. Pour ces raisons, la cérémonie fut reportée au troisième jour. Le roi à cheval s'est avéré être le peuple. Le roi, à cheval, se présenta au peuple qui occupait toutes les rues avoisinantes et, selon l'ancienne coutume, fit brandir des médailles sur tous les côtés de la guilde, qui se trouve sous le numéro 488 ; cette médaille porte l'expression du roi telle qu'elle a été dessinée par mon frère une demi-année avant le couronnement. - La quille a été sculptée à partir de ce trait par un monnayeur londonien. Je ne sais pas qui a inventé l'inscription au revers. Il est évident que l'on a voulu éviter l'orgueil de l'inscription du couronnement d'Auguste III : Meruit et tuebitur, mais l'amour de la modestie a conduit à une autre erreur, à savoir le mot obscurité et une certaine contradiction dans les mots, car il est difficile de concilier le mérite et la fortune. Cette inscription a été expliquée et louée par le plus noble des hommes, X. Stanisław Konarski, des écoles piaristes, dans un magnifique discours prononcé lors de la plus nombreuse assemblée des personnes les plus éminentes à Varsovie à l'époque. Nous ne savons pas s'il avait une raison particulière de le faire. Mais il y eut à l'époque une publicité plus large pour faire l'éloge de cette inscription ; et à cette opinion, selon toute vraisemblance, le Roi lui-même se joignit. Lorsque la première médaille pour l'éloignement des lieux où le tarse a été sculpté n'a pas été assez réussie, et que l'expression du visage du roi ne lui ressemblait pas, il a été décidé, après avoir fait venir à Varsovie l'excellent graveur Jan Piotr Holzhauser, de faire sculpter un nouveau tarse, qui représenterait plus parfaitement le visage du roi, et ayant conservé l'expression du revers avec une légère variation, de remplacer l'ancienne inscription par une autre, que le roi lui-même a choisie et qui se trouve sur la médaille sous le numéro 486. Cette dernière médaille a été frappée à Varsovie en 1766}.